| 索 引 号: | 000014349/2025-699262 | 信息分类: | |

| 发布机构: | 生成日期: | 2025-05-16 11:25:52 | |

| 文 号: | 六盘水府办函〔2025〕8号 | 是否有效: | |

| 名 称: | 市人民政府办公室关于印发六盘水市重污染天气应急预案的通知 | ||

各市、特区、区人民政府,六盘水高新区管委会,市有关部门,省属驻市有关单位:

经市人民政府同意,现将《六盘水市重污染天气应急预案》印发给你们,请认真贯彻执行。

六盘水市人民政府办公室

2025年4月23日

(此件公开发布)

六盘水市重污染天气应急预案

1 总则

1.1 编制目的

1.2 编制依据

1.3 适用范围

1.4 预案体系

1.5 工作原则

2 组织体系及职责

2.1 市重污染天气应急指挥部

2.2 市重污染天气应急指挥部办公室

2.3 市指挥部工作组

2.4 现场指挥机构

2.5 县级重污染天气应急组织机构

3 应急准备

3.1 修订应急减排项目清单

3.2 减排基数及应急减排比例核算

3.3 严格落实应急减排措施

4 监测预警

4.1 监测预报

4.2 预警分级

4.3 预警会商

4.4 预警发布

4.5 预警级别调整与解除

4.6 信息报送

5 应急响应

5.1 应急响应分级及启动

5.2 区域联动应急响应措施

5.3 单个城市应急响应措施

5.4 应急响应实施

5.5 信息公开

5.6 信息报告

5.7 应急响应调整或终止

6 区域应急联动

7 监督检查

7.1 应急监督检查

7.2 公众监督

8 总结评估

9 应急保障

9.1 组织保障

9.2 经费保障

9.3 物资保障

9.4 监测预警能力保障

9.5 通信与信息保障

9.6 医疗卫生保障

9.7 安全保障

10 预案管理

10.1 预案编制

10.2 预案管理与修订

10.3 预案宣传

10.4 预案培训

10.5 预案演练

10.6 预案实施

进一步完善重污染天气应急响应机制,规范重污染天气应对工作,统筹做好全市重污染天气应急响应工作,提高重污染天气预测预警、应急响应能力和精细化管理水平,加强区域应急联动,最大限度降低重污染天气造成的危害,提高人居环境空气质量,保障人民群众身体健康。

1.2 编制依据

依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发环境事件应急预案》、《国务院关于印发〈空气质量持续改善行动计划〉的通知》(国发〔2023〕24号)、《贵州省大气污染防治条例》、《省人民政府关于印发贵州省空气质量持续改善行动实施方案的通知》(黔府发〔2024〕9号)、《六盘水市突发事件总体应急预案》、《六盘水市突发环境事件应急预案》、《市人民政府关于印发六盘水市空气质量持续改善行动实施方案的通知》(六盘水府发〔2024〕7号)等法律法规和文件,制定本预案。

1.3 适用范围

本预案适用于六盘水市行政区域内的重污染天气以及省内其他市(州)、省外发生的可能波及我市的重污染天气预防、预警、处置工作。本预案所指的重污染天气,是指环境空气质量指数(AQI)大于200,即空气质量指数达到5级(重度污染)及以上污染程度的天气。因沙尘造成的重污染天气,参照沙尘天气应对有关要求执行,不纳入本应急预案范畴。国家、省出台相应标准严于本文件的,执行国家、省标准。当启动省级预警时,按照省级重污染天气应急预案有关要求开展应对工作。

1.4 预案体系

本预案是六盘水市突发事件总体应急预案的组成部分,是贵州省重污染天气应急预案体系下的专项应急预案,统领全市重污染天气应对和各市(特区、区)应急联动工作。其下级预案包括县级重污染天气应急预案及应急减排清单、企业重污染天气应急响应实施方案(以下简称“一厂一策”实施方案)等。本预案与其下级预案共同组成六盘水市重污染天气应急预案体系。

1.5 工作原则

(1)以人为本,预防为主。把保障人民群众身体健康作为重污染天气应急处置工作的首要目标,提前预警,强化重污染天气应急响应措施,切实预防重污染天气的发生,最大程度降低重污染天气对人民群众身体健康的影响。

(2)科学预警、分级管控。完善空气质量监测监控体系,做好环境空气质量和气象条件的日常监测,加强分析研判,实行定期会商,科学预警。根据不同预警等级,采取相应级别的应急响应措施。实施重点行业绩效分级管理,严格差别化管控措施。

(3)区域联动,属地管理。完善统一的重污染天气应急指挥系统,明确市级有关部门、各市(特区、区)人民政府、六盘水高新区管委会及其有关部门的职责分工,实行统一领导、属地为主、分级负责、分类管理,积极开展区域应急联动。

(4)信息公开、社会参与。建立健全信息共享机制,进一步完善信息公开制度,及时准确发布空气质量监测和预警有关信息,提高公众自我防护、参与意识,共同改善环境空气质量。加强宣传引导,倡导绿色低碳生活,广泛动员社会各界积极参与重污染天气应对工作。

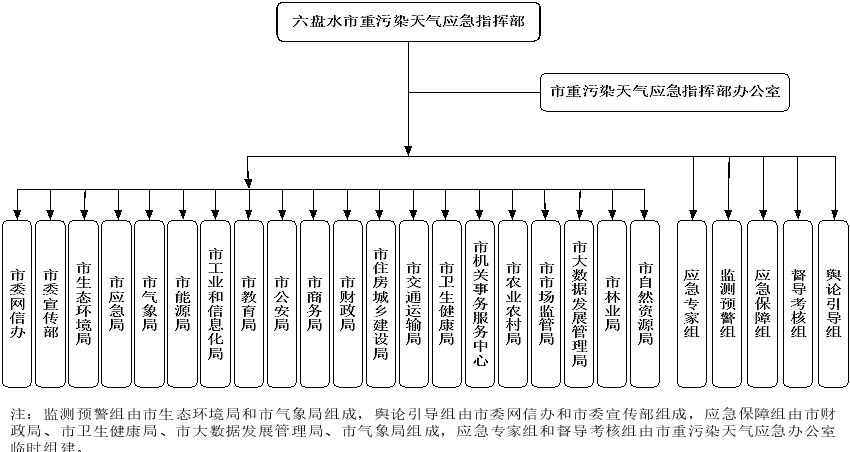

市人民政府设立六盘水市重污染天气应急指挥部(以下简称市指挥部),指挥长由市人民政府分管生态环境工作的副市长担任,副指挥长由市人民政府联系生态环境工作的副秘书长、市生态环境局局长、市应急局局长、市气象局局长担任。负责指挥、组织、协调全市重污染天气的预警监测、应急处置工作。

指挥部成员:市委网信办、市委宣传部、市生态环境局、市应急局、市气象局、市能源局、市工业和信息化局、市教育局、市公安局、市商务局、市财政局、市住房城乡建设局(市城市综合执法局)、市交通运输局、市卫生健康局、市机关事务服务中心、市农业农村局、市市场监管局、市大数据发展管理局、市林业局、市自然资源局等有关部门负责人担任。

本预案未列出的其他部门和单位根据市指挥部指令,按照本部门、本单位职责和应急处置需要,依法做好重污染天气应对工作。

市重污染天气应急指挥部办公室(以下简称市重污染天气应急办)设在市生态环境局,市生态环境局分管大气污染防治工作的副局长兼任办公室主任。其主要职责是:

(1)负责贯彻市指挥部的批示和部署。

(2)组织对重污染天气预警建议研判、会商,提出预警建议;经市人民政府同意,发布、调整和解除市级预警;组织协调区域联动预警。

(3)督导各成员单位落实应急响应措施。

(4)组织对重污染天气应对工作进行分析、总结。

(5)组建市重污染天气应急专家组、督导考核组,指导开展重污染天气应对工作。

2.3 市指挥部工作组

市指挥部根据工作需要,可以下设应急专家组、监测预警组、应急保障组、督导考核组和舆论引导组等。各工作组组成单位及具体职责是:

(1)应急专家组

市重污染天气应急办组建和管理市重污染天气应急专家组,参与重污染天气预测预警、应急响应及总结评估,形成专家会商结果,为重污染天气应对工作提供技术支撑与对策建议。应急专家组应涵盖气象、环境监测、大气科学、污染防治及公共卫生等领域。

(2)监测预警组

市重污染天气监测预警组由生态环境部门及气象部门组成,实施环境空气质量监测分析、气象条件观测,向市指挥部提供监测、预测、预报数据信息,根据空气质量情况,提出预警建议。

(3)应急保障组

市重污染天气应急保障组由市财政局、市卫生健康局、市大数据局、市气象局组成,负责做好重污染天气应急人力保障、资金保障、通信保障、物资装备保障。

(4)督导考核组

市重污染天气应急办组织有关单位成立督导考核组,负责监督考核重污染天气应急准备、监测、预警、响应等职责落实情况,及时反馈有关情况并对履职不到位的提出问责处理意见,开展重污染天气原因调查、应急效果评估以及损害调查评估等工作。

(5)舆论引导组

舆论引导组由市委网信办和市委宣传部组成,加强宣传引导,增强公众自我防护意识及参与意识。市委网信办负责重污染天气有关网络舆情监测预警处置和舆论引导,指导生态环境、气象等部门做好有关网络舆情监测、研判、分析和处置。市委宣传部负责重污染天气发生时的信息公开、新闻宣传、政策解读等工作,完善公众监督机制,鼓励公众监督、举报涉气环境违法问题,依法维护自身环境权益。

启动市级黄色、橙色、红色预警后,市人民政府可根据有关市(特区、区)人民政府及六盘水高新区管委会请求、市生态环境局建议或实际需要设立市现场指挥部。事发地县级政府(或管委会)应做好先期处置,并于市现场指挥部到位后服从市现场指挥部指挥。视事件情况将市指挥部组成成员单位纳入市现场指挥部。市现场指挥部负责按照市指挥部的授权组织重污染天气现场应急响应工作,及时报告应急处置情况,根据现场情况向市指挥部提出建议和支援请求。市现场指挥部指挥长由市指挥部指挥确定。

2.5 县级重污染天气应急组织机构

各市(特区、区)人民政府及六盘水高新区管委会参照市应急指挥机构的组成和职责,结合本地实际情况建立相应的应急指挥机制,负责领导、指挥、组织本行政区域重污染天气应对工作,修订完善重污染天气应急预案、应急减排清单,指导有关企业制定“一厂一策”实施方案,按照预警信息和本地预案做好重污染天气应对工作。

3应急准备

各市(特区、区)及六盘水高新区每年修订重污染天气应急减排项目清单,清单应做到涉气污染源全覆盖,须包含工业源、移动源、扬尘源等排放源基本信息和相应预警级别下的减排措施,原则上所有涉气企业均应纳入减排清单,长期停产企业应在清单中明确。工业源项目清单应包括企业基本情况、主要生产工艺流程、主要涉气产污环节、污染物排放量及不同预警级别下的应急减排措施和相应减排量等。移动源项目清单应包括不同车辆类型、不同排放标准的机动车保有量信息和应急减排措施并估算减排量。扬尘源项目清单应包括当年施工工地、道路扬尘、减排量等信息。每年年底前,各市(特区、区)及六盘水高新区应完成下一年度应急减排清单修订工作,将修订的应急减排清单上报备案。

重点行业企业是指生态环境部《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》中确定的39个行业企业,重点行业企业严格按照有关《技术指南》制定差异化管控措施。

(2)一般工业企业

一般工业企业是指除重点行业企业和小微涉气企业之外的工业企业。其中,非燃煤、非燃油、不使用生物质锅炉、燃气炉窑小于1.4兆瓦的、不在城市建成区等敏感区域内的企业,黄色和橙色预警期间不予以停限产,但需停止使用国四及以下排放标准重型载货汽车(含燃气)进行运输(特种车辆、危化品车辆除外)和国二及以下排放标准非道路移动机械;红色预警期间涉气工序停产,停止使用国五及以下排放标准重型载货汽车(含燃气)进行运输(特种车辆、危化品车辆除外)和国三及以下排放标准非道路移动机械。在建成区等敏感区域内的,或使用上述锅炉或炉窑的企业,各市(特区、区)及六盘水高新区结合企业所处地理位置和实际排放量,制定差异化管控措施。

(3)小微涉气企业

小微涉气企业指非燃煤、非燃油,污染物组分单一、排放的大气污染物中无有毒有害及恶臭气体、污染物年排放总量100千克以下的企业。小微涉气企业重污染天气应急响应期间不予停限产,但需在黄色预警和橙色预警期间停止使用国四及以下排放标准重型载货汽车(含燃气)进行运输(特种车辆、危化品车辆除外)和国二及以下排放标准非道路移动机械;红色预警期间停止使用国五及以下排放标准重型载货汽车(含燃气)进行运输(特种车辆、危化品车辆除外)和国三及以下排放标准非道路移动机械。

(4)民生保障行业

民生保障行业指涉及居民供暖、协同处置城市生活垃圾、市政污水处理厂污泥和危险废物、农副食品加工、饲料加工(不含燃煤、生物质锅炉)、中药饮品和制剂等涉及民生的保障类企业。应急响应期间实施“以热定产”“以量定产”,根据其承担的任务量和供暖面积等参数,核定最大允许生产负荷,科学制定应急减排措施,原则上重点行业保障类企业应当达到B级及以上绩效等级水平。对于保障民生、保障城市正常运转、涉及国家战略性产业的工业企业和重大工程项目,按程序审核备案后纳入工业源豁免清单,在确保污染防治设施稳定运行和达标排放的前提下,实行自主减排。

3.2 减排基数及应急减排比例核算

各市(特区、区)及六盘水高新区减排基数应每年核算一次,主要包括基础排放量、应急减排基数。应急减排比例是指相应级别应急减排措施日减排量与应急减排基数的比值。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物的应急减排比例在黄色、橙色和红色预警期间,应分别达10%、20%和30%以上。各市(特区、区)及六盘水高新区可根据本地污染物构成调整二氧化硫和氮氧化物减排比例,但二者之和不应低于上述总体要求。扬尘排放量作为细颗粒物排放量的一部分单独计算,其减排比例上限应按照城市细颗粒物源解析结果确定。对达不到总体减排比例要求的,应继续增加应急管控措施;确实无法达到的,应尽量满足城市最大减排能力,在提供详细的测算说明和清单的基础上,可酌情降低减排比例。各市(特区、区)及六盘水高新区及有关企业自主采取季节性生产调控措施减少的污染物排放量,可计入应急期间减排量核算。在满足减排比例要求的前提下,应采取差异化管控,避免“一刀切”。

3.3 严格落实应急减排措施

各市(特区、区)及六盘水高新区要分门别类提出切实有效、便于操作的应急减排措施,采取差异化管控,确保应急减排措施能落地、可操作,应急减排量可控制、可检查、可考核。纳入应急减排清单的行业企业应制定“一厂一策”实施方案,载明企业主要生产工艺流程、主要涉气产排污环节及污染物排放情况,明确应急减排措施具体的停限产生产装置、工艺环节和各类关键性指标。对涉及民生的企业,在确保民生不受影响的情况下,做到应急减排最大化。对于大气污染防治绩效水平达到A级或相应水平的企业,可自主采取应急减排措施。对量大面广的产业聚集地,建议按片划分,采取区域性轮流停产措施。

市、县两级生态环境部门、气象部门整合环境空气质量监测和气象监测资源,实现信息共享,联合开展环境空气质量监测和评价,完善本行政区域重污染天气监测预警机制,严格按照《环境空气质量标准》(GB3095—2012)及有关规定开展环境空气质量、气象条件日常监测,做好数据收集处理、现状评价以及趋势预测预报工作。应急响应期间,监测预警组每日开展监测预报,会同应急专家组开展会商研判,并向市重污染天气应急办及时提交重污染天气提示、调整和解除建议信息。

4.2 预警分级

统一以AQI(空气质量指数)日均值为指标,以连续24小时(跨自然日)均值计算,按照空气污染程度、持续时间和影响范围等,将重污染天气预警分为3个级别,由轻到重依次为黄色预警、橙色预警、红色预警。预警类别分为单个城市预警和区域联动预警,当省内其他市(州)或省外相邻市(州)与我市同期达到预警条件时,按照省级重污染天气应急预案要求执行。

坚持预防优先的原则,当预测未来24小时出现PM10均值浓度>150微克/立方米、PM2.5均值浓度>75微克/立方米或臭氧(O3)8小时滑动平均浓度>160微克/立方米,且尚未达到黄色预警条件时,应加强公众健康防护信息提示,结合实际情况采取轻度、中度污染天气管控措施。

4.2.1 单个城市预警

黄色预警:预测日AQI>200或日AQI>150持续48小时及以上,且未达到高级别预警条件。

橙色预警:预测日AQI>200持续48小时或日AQI>150持续72小时及以上,且未达到高级别预警条件。

红色预警:预测日AQI>200持续72小时且日AQI>300持续24小时及以上。

市中心城区及六枝特区、盘州市应统一按照本预案的预警分级标准执行,随空气质量预报信息发布健康防护提示信息。结合当地空气质量状况及污染特征,根据实际需要增加可吸入性颗粒物、细颗粒物、臭氧、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳等指标,以便及时有效应对重污染天气。

4.2.2 区域联动预警

黄色预警:预测市中心城区、六枝特区、盘州市中的两个及以上城市达到日AQI>200或日AQI>150持续48小时及以上,且未达到高级别预警条件。

橙色预警:预测市中心城区、六枝特区、盘州市中的两个及以上城市达到日AQI>200持续48小时或日AQI>150持续72小时及以上,且未达到高级别预警条件。

红色预警:预测市中心城区、六枝特区、盘州市中的两个及以上城市达到日AQI>200持续72小时且日AQI>300持续24小时及以上。

4.3 预警会商

市生态环境局、市气象局联合开展重污染天气预警会商工作。当预测出现符合重污染天气预警条件的天气时,及时向市指挥部提出预警建议,必要时请市指挥部指挥长、副指挥长和有关成员单位负责人、应急专家组参与会商。应急响应期间,密切跟踪污染态势,提出调整、解除预警建议。

(1)当预测未来空气质量达到黄色及以上预警级别时,监测预警组与应急专家组按照会商机制,形成会商报告单,报送市重污染天气应急办。

(2)若遇特殊气象条件已达到重污染天气预警级别未能提前发布,市重污染天气应急办应立即组织监测预警组和应急专家组进行紧急会商并形成会商报告单。

4.4 预警发布

4.4.1 发布原则

(1)主体责任:六盘水市重污染天气预警、升(降)级和解除等信息由市重污染天气应急办发布。

(2)发布时间:重污染天气预警、升(降)级与解除等信息原则上提前48小时以上发布;若遇特殊气象条件,已达到重污染天气预警级别或解除条件未能提前发布信息的,市重污染天气应急办应立即组织监测预警组和应急专家组进行紧急会商,根据会商结果及时发布。

(3)发布级别:根据空气质量指数(AQI)预测结果,按照预警分级规定确定预警级别;当预测发生前后两次重污染过程,且间隔时间未达到36小时,按一次重污染过程从高级别启动预警。

(4)批准程序:发布红色预警、升级为红色预警、红色预警降级或解除红色预警等通知由市指挥部指挥长批准;发布橙色预警、升级为橙色预警、橙色预警加严、橙色预警降级或解除橙色预警等通知由市指挥部副指挥长批准;发布或解除黄色预警的通知由市指挥部副指挥长批准。

(5)发布程序:市重污染天气应急办收到监测预警组和应急专家组的会商报告单后,按批准程序报相应领导批准后及时发布,并同时向媒体和公众发布信息。

4.4.2 通知内容

预警发布信息应包含预警发布等级、预警发布时间、首要污染物、污染范围、持续时间、启动应急响应时间、应急响应区域范围和响应措施、环境空气质量监测数据、污染程度、潜在的危害及防范建议等内容;预警升(降)级发布信息应包含调整后的等级、预警升(降)级发布时间、调整应急响应时间和应急响应措施等内容;预警解除发布信息应包含预警解除时间、终止应急响应等内容。由市重污染天气应急办提供应急预警的新闻通稿,通过市委宣传部协调有关媒体发布新闻通稿,以文件方式向各职能部门发布。

(1)单个城市预警:当市中心城区、六枝特区、盘州市中任意1个城市预测到未来空气质量可能达到预警分级标准时或收到市指挥部通报的预警提示信息时,各市(特区、区)及六盘水高新区重污染天气应急指挥机构应报经同级人民政府(或开发区管委会)批准后及时确定预警等级并发布预警信息,启动应急响应。

(2)区域联动预警:当市中心城区、六枝特区、盘州市中任意2个及以上城市预测到未来空气质量可能达到预警分级标准时或收到省指挥部通报的预警提示信息时,市重污染天气应急办应报经市人民政府批准后及时确定预警等级并发布预警信息,启动应急响应。

4.5 预警级别调整与解除

4.5.1 预警级别调整

在预警信息发布后,有效期内,生态环境、气象部门根据空气质量、气象条件组织有关成员单位、专家进行会商,加强研判和跟踪分析,如空气质量预测结果发生变化、与预警信息不符的,指挥部应根据分析评估情况及时调整预警级别或取消预警。

(1)当空气质量改善到相应级别预警启动标准以下,且预测将持续36小时以上时,应降低预警级别,并提前发布信息。当预测或监测空气质量达到更高级别预警条件时,应当根据实际污染情况及时调整到相应级别的预警,升级应急响应措施。

(2)当预测发生前后两次重污染天气过程,且间隔时间未达到36小时的,应当按一次重污染天气过程计算从高级别启动预警。

4.5.2 预警解除

预测或监测空气质量指数将降至或已降至黄色预警条件以下,且预测将持续36小时以上时,生态环境部门会同气象部门提出解除预警建议,报市指挥部批准后发布。省级预警期间,在达到预警解除条件时,将解除预警建议报省指挥部批准后发布。

一旦再次出现本预案规定的重污染天气黄色、橙色或红色预警条件时,重新发布预警信息。

4.6 信息报送

在预警信息发布或应急响应解除当天,市重污染天气应急办应将有关信息报送省生态环境厅,由省生态环境厅通过空气质量预报联网信息发布管理平台报送生态环境部。

5 应急响应

本预案应急措施分为区域联动、单个城市应急响应措施。因不同污染物造成的重污染天气,市、县两级应采取差异化应对措施。因细颗粒物污染造成的重污染天气,严格按照本预案执行;

因臭氧污染造成的重污染天气,应及时向社会发布健康提示信息,加强对挥发性有机物和氮氧化物排放源的日常监管。因沙尘、山火、局地扬沙等不可控因素造成的重污染天气,应及时向社会发布健康提示信息,引导公众采取健康防护措施,可视情采取加强扬尘源管控等措施。

5.1 应急响应分级及启动

与预警级别相对应,实行三级应急响应。

当发布黄色预警时,启动Ⅲ级应急响应。

当发布橙色预警时,启动Ⅱ级应急响应。

当发布红色预警时,启动Ⅰ级应急响应。

5.2 区域联动应急响应措施

区域联动预警发布后,市指挥部各成员单位按照各自职责迅速启动相应级别应急响应,落实应急值守制度,做好应急人员、车辆、设备、物资的调度,并采取相应措施。

5.2.1 区域联动Ⅲ级响应措施

(1)督促指导重污染天气预警范围内的有关市(特区、区)或六盘水高新区落实各项应急响应措施。

(2)加强环境空气质量监测会商研判,会同有关市(特区、区)或六盘水高新区做好监测预警工作。

(3)根据实际情况组织评估重污染天气应急减排措施效果,及时指导优化调整应对措施。

5.2.2 区域联动Ⅱ级响应措施

(1)督促指导重污染天气预警范围内的有关市(特区、区)或六盘水高新区落实各项应急响应措施。

(2)加强环境空气质量监测会商研判,会同有关市(特区、区)或六盘水高新区做好监测预警工作。

(3)根据实际情况组织评估重污染天气应急减排措施效果,

及时指导优化调整应对措施。

5.2.3 区域联动Ⅰ级响应措施

(1)督促指导重污染天气预警范围内的有关市(特区、区)或六盘水高新区落实各项应急响应措施。

(2)派出现场工作组和技术力量,赴有关市(特区、区)或六盘水高新区督促指导应急响应工作。必要时,与相邻市(县、区)进行协调沟通,协同采取有关应急响应措施。

(3)加大环境空气质量会商频次,请应急专家组参与会商,会同有关市(特区、区)或六盘水高新区做好监测预警工作。

(4)根据实际情况组织评估重污染天气应急减排措施效果,及时指导优化调整应对措施。

5.3 单个城市应急响应措施

5.3.1 Ⅲ级响应措施

5.3.1.1 健康防护建议措施

儿童、孕妇、老年人和呼吸系统、心脑血管疾病患者及其他慢性疾病等易感人群减少户外活动,如不可避免出行,建议采取佩戴口罩等防护措施。

一般人群适量减少户外运动,如不可避免出行,建议采取佩戴口罩等必要的防护措施。

室外工作、执勤、作业等人员建议采取佩戴口罩、缩短户外工作时间等必要的防护措施。

5.3.1.2 建议性减排措施。

倡导公众绿色出行,尽量乘坐公共交通工具或新能源汽车出行,驻车时及时熄火,减少车辆原地怠速运行时间,减少机动车日间加油。

倡导公众绿色消费,单位和公众尽量减少含挥发性有机物的涂料、油漆、溶剂等原材料及产生异味、油烟等产品的使用。

倡导大气污染物排放单位根据实际情况控制污染工序生产,主动减排,可在达标排放基础上提高污染治理设施效率,调整污染工序的生产时间,进一步减少污染物排放。

倡导公众和机关、企事业单位绿色生活,尽量减少能源消耗,夏天可适当将空调调高2—4℃,冬天可适当将空调调低2—4℃,空调运行期间保持门窗关闭。减少电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备待机能耗。充分利用自然光照明,推广使用节能照明灯具,尽可能减少照明数量和时间。

5.3.1.3 强制性减排措施

工业污染应对措施。①按照重污染天气应急减排清单Ⅲ级应急响应减排措施和比例要求执行,企业实施停产或停部分生产线的限产方式实现减排,建议优先采取行业内不同企业轮流停产、企业内生产线轮换停产等方式实现;同行业内企业应根据污染物排放绩效水平进行排序并分类管控,在执行现有污染物排放标准基础上,通过加严排放限值、限定产量、投料量等方式实现污染减排;企业应优先选取污染物排放量较大且能够快速安全减排的工艺环节采取减排措施;优先对城市建成区的高污染企业、使用高污染燃料的企业采取停产、限产措施。②钢铁、焦化等生产工艺无法快速实现停限产的企业,通过减少装卸和运输量等措施实现减排,在大气污染频发的秋冬季期间,可提前调整生产计划,在执行现有污染物排放标准基础上,通过限定产量、投料量等方式实现污染减排。③县级及以上城市建成区关停10吨以下燃煤工业锅炉,减少主要污染物排放量;通过在线监控实施监管,长期停产企业不纳入应急减排范畴。④重点行业企业参照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》执行,按照“一厂一策”要求,采取降低生产负荷、停产、加强污染治理、大宗物料错峰运输等措施,减少大气污染物排放量;水泥行业实施常态化错峰生产。

移动源应对措施。①加大重点路段重型柴油货车(含燃气)、高排放车辆尾气路检和专项执法检查;加大对建筑垃圾、渣土、砂石料等运输车辆的检查频次。②在现有政策基础上,对柴油货车实施临时扩大范围的限时、限区域通行措施;开展临时交通管制,引导过境大型柴油货车避开主城区行驶。

扬尘应对措施。①全市所有矿山、砂石料场、石材厂、粉砂加工厂、砂砖厂、粉体物料堆场(货场)等停止露天作业,场地内每天清扫冲洗作业不得少于3次;工业企业露天堆放的散装物料全部苫盖,没有苫盖条件的堆场,每天喷淋不得少于6次;机关部门、企事业单位停止室外建筑拆除、喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆、混凝土搅拌等作业。②除特殊工艺、应急抢险、民生保障工程外,城市建成区的施工工地(含企业内堆场)停止涉土、涉尘作业(包括停止土石方开挖、回填、场内倒运、掺拌石灰、混凝土剔凿、改造、建筑工程配套道路和管沟开挖等作业),停止喷涂粉刷、护坡喷浆、建筑拆除、切割、打磨、焊接、混凝土搅拌等涉气作业(塔吊或地下施工等不受影响),物料堆放等场所完全覆盖。③已纳入豁免清单的民生保障类工程、应急抢险施工等根据需要可继续作业,但应严格执行“七个百分百”(施工现场百分百围挡、砂石裸土百分百覆盖、场内施工干道百分百硬化、土石方开挖百分百湿法作业、出入车辆百分百冲洗、渣土运输车百分百密闭、砂浆拌和机百分百封闭施工并采取降尘措施)和“七个到位”(入口道路硬化到位、基坑坡道处理到位、冲洗设备安装到位、清运车辆密闭到位、拆除湿法作业到位、裸露地面覆盖到位、拆迁垃圾覆盖到位)。④在日常道路保洁频次的基础上,对城市主次干道和易产生扬尘的城市外环道路,增加道路机械化清扫(冲洗)、洒水、喷雾等作业频次和范围(结冰期等特殊气象条件情况除外),增加清扫、洒水、喷雾作业频次1次以上,但应避开早、中、晚交通高峰期。加强交通工程施工和公路运输监督管理,采取有效措施防治公路扬尘污染,未安装密闭装置易产生遗撒的煤炭、渣土、砂石料等运输车辆应停止上路。

挥发性有机物控制措施。严格控制化工、工业涂装、印刷等行业挥发性有机物排放,降低装修喷涂和建筑粉刷活动,加强设备维护和检漏频次。加油站引导错峰加油、夜间卸油。

其他措施。应急响应期间要加强面源管控措施,严格禁止在秸秆焚烧禁燃区内焚烧秸秆、树叶、树枝、垃圾等行为,加强烟花爆竹经营单位管理,禁止在烟花爆竹禁燃区内燃放烟花爆竹,禁止在露天烧烤(含腊制品熏制)禁止区内露天烧烤,对禁燃区外秸秆焚烧突出的重点乡(镇、街道)实施驻村监管等应急管控措施。

5.3.2 Ⅱ级响应措施

5.3.2.1 健康防护建议措施

建议儿童、孕妇、老年人和患有心脑血管、呼吸系统及其他慢性疾病等疾病的易感人群暂停户外活动。建议中小学、幼儿园停止户外活动,延期举行体育考试和运动会等。

一般人群减少户外运动,如不可避免出行,建议采取佩戴口罩等必要的防护措施。

室外工作、执勤、作业等人员尽量不外出工作,如不可避免室外作业的,建议尽量缩短户外工作时间、采取佩戴口罩等必要的防护措施。

建议减少举办大型会展和文化体育等重大活动,举办大型会展和文化体育等活动时做好应急方案。

卫生部门根据需要增设呼吸及心血管有关疾病门(急)诊,加强有关专业医疗救治力量。

5.3.2.2 建议性减排措施。

倡导公众绿色生活,节能减排,夏天可适当将空调调高2—4℃,冬天可适当将空调调低2—4℃。

合理增加城市主干道的公共交通工具的营运频次和营运时间;合理安排,优先使用新能源、天然气等公共交通工具,减少柴油车辆的使用。倡导公众绿色出行,尽量乘坐公共交通工具或电动汽车等方式出行;驻车及时熄火,减少车辆原地怠速运行时间;自觉停驶国四及以下排放标准燃油机动车。

引导、鼓励有色冶炼窑炉,以及中心城区及工业园区、工业集中区内20吨以下燃煤锅炉等暂停运行;在满足我市用电需求调度平衡的前提下,建议停止预警地区内装机容量30万千瓦及以下燃煤发电机组(热电联供机组除供热负荷外不得有发电负荷),由其他地区加大发电负荷保障供电需要。倡导燃煤电厂、工业锅炉、工业炉窑使用预先储存的低灰分(<15%)和低硫分(<0.7%)含量燃料;建议企业在每天12时—16时开展炉膛清洁和烟尘清除工作。

倡导公众绿色消费,尽量减少对含挥发性有机物、产生异味及油烟等产品的使用。倡导停止装修、喷漆等民用排放挥发性有机化合物行为。

倡导企事业单位可根据重污染天气实际,采取调休、错峰上下班、远程办公等弹性工作制。

5.3.2.3 强制性应对措施

工业污染应对措施。①按照重污染天气应急减排清单Ⅱ级应急响应减排措施和比例要求执行,企业实施停产或停部分生产线的限产方式实现减排,建议优先采取行业内不同企业轮流停产、企业内生产线轮换停产等方式实现;同行业内企业应根据污染物排放绩效水平进行排序并分类管控,在执行现有污染物排放标准基础上,通过加严排放限值、限定产量、投料量等方式实现污染减排;企业应优先选取污染物排放量较大且能够快速安全减排的工艺环节采取减排措施;优先对城市建成区的高污染企业、使用高污染燃料的企业采取停产、限产措施。②钢铁、焦化等生产工艺无法快速实现停限产的企业,通过减少装卸和运输量等措施实现减排,在大气污染频发的秋冬季期间,可提前调整生产计划,在执行现有污染物排放标准基础上,通过限定产量、投料量等方式实现污染减排。③暂停以下生产设施运行:水泥企业炉窑、粉磨站,未规范除尘、脱硫、脱硝的锅炉(窑炉),其他排放强度大的企业锅炉(窑炉),中心城区及工业园区、工业集中区内10吨以下燃煤锅炉等,减少主要污染物排放量;通过在线监控实施监管,长期停产的企业不纳入应急减排范畴。④重点行业企业参照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》执行,按照“一厂一策”要求,采取降低生产负荷、停产、加强污染治理、大宗物料错峰运输等措施,减少大气污染物排放量。

移动源应对措施。①在落实Ⅲ级应急响应措施的基础上,增加公共交通运力,保障民众出行。党政机关和企事业单位公务车停驶15%。②除城市运行保障车辆和执行任务特种车辆外,城市建成区内禁止国四及以下重型和中型柴油货车(含燃气)、三轮汽车、低速载货汽车和拖拉机上路行驶。加大重点路段重型柴油货车、高排放车辆尾气路检和专项执法检查。加大对建筑垃圾、渣土、砂石料等运输车检查频次。引导过境大型柴油货车避开主城区行驶。③矿山(含煤矿)、洗煤厂、物流(除民生保障类)等涉及大宗原料和产品运输(日常车辆进出量超过10辆次)的单位应停止使用国四及以下重型载货汽车(含燃气)进行运输(特种车辆、危化品车辆等除外)。涉及大宗原材料及产品运输的重点用车企业,应制定错峰运输方案。④施工工地、工业企业厂区和工业园区内停止使用国二及以下非道路移动机械,消防及应急抢险等设备除外。

防止扬尘措施。①全市所有矿山、砂石料场、石材厂、粉砂加工厂、砂砖厂、粉体物料堆场(货场)等停止露天作业,场地内每天清扫冲洗作业不得少于3次;工业企业露天堆放的散装物料全部苫盖,没有苫盖条件的堆场,每天喷淋不得少于6次;机关部门、企事业单位停止室外建筑拆除、喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆、混凝土搅拌等作业。②未纳入豁免清单的施工工地(含企业内堆场)停止涉土、涉尘作业(包括停止土石方开挖、回填、场内倒运、掺拌石灰、混凝土剔凿、改造、建筑工程配套道路和管沟开挖等作业),禁止喷涂粉刷、护坡喷浆、建筑拆除、切割、打磨、焊接、混凝土搅拌等涉气作业(塔吊或地下施工等不受影响),物料堆放等场所完全覆盖。③已纳入豁免清单的工程、应急抢险施工等根据需要可继续作业,但应严格执行“七个百分百”和“七个到位”。④在常规作业基础上,对城市主次干道和易产生扬尘的城市外环道路,在日常道路保洁频次的基础上,增加道路机械化清扫(冲洗)、洒水等作业频次和范围(结冰期等特殊气象条件情况除外),洒水和机扫作业车辆出动率不低于95%,洒水、清扫作业不低于3次/日,但应避开早、中、晚城市交通高峰期。加强交通工程施工和公路运输监督管理,采取有效措施防治公路扬尘污染,未安装密闭装置易产生遗撒的煤炭、渣土、砂石料等运输车辆应停止上路。

挥发性有机物控制措施。严格控制化工、工业涂装、印刷等行业挥发性有机物排放,降低装修喷涂和建筑粉刷活动,加强设备维护和检漏频次。加油站引导错峰加油、夜间卸油。

其他措施。加强餐饮油烟处理设施正常运行监管。加大对燃煤锅炉、施工场地、机动车排放、工业企业等重点大气污染源的执法检查频次。严格禁止在秸秆焚烧禁燃区内焚烧秸秆、树叶、树枝、垃圾等行为,加强烟花爆竹经营单位管理,禁止在烟花爆竹禁燃区内燃放烟花爆竹,禁止在露天烧烤(含腊制品熏制)禁止区内露天烧烤,对禁燃区外秸秆焚烧突出的重点乡(镇、街道)实施驻村监管等应急管控措施。

5.3.3 Ⅰ级响应措施

5.3.3.1 健康防护建议措施

建议儿童、孕妇、老年人和患有心脑血管、呼吸系统及其他慢性疾病等疾病易感人群暂停户外活动。建议幼儿园、中小学临时停课。

一般人群建议暂停户外运动,如不可避免出行,应采取佩戴口罩等必要的防护措施。

室外工作、执勤、作业等人员建议停止或减少外出工作,加强防护。

建议停止举办会展、文化体育等户外大型活动。

卫生健康部门根据需要增设呼吸及心血管有关疾病门(急)诊,监测就诊人数、就诊疾病种类、病情轻重程度等情况,加强有关专业医疗救治力量。

5.3.3.2 建议性减排措施

企事业单位可根据空气污染情况采取调休、错峰上下班、远程办公等弹性工作方式。

公众尽量选择步行、骑车或乘坐公共交通工具等绿色出行方式,自觉停驶燃油机动车,减少机动车上路行驶,减轻道路拥堵;驻车时及时熄火,减少车辆怠速运行时间;倡导错峰加油。

倡导公众绿色消费,尽量减少对含挥发性有机物、产生异味及油烟等产品的使用。倡导停止装修、喷漆等民用排放挥发性有机化合物行为;减少农业机械和农药、杀虫剂喷洒等作业。

在气象条件允许的情况下,由当地政府组织开展人工影响天气作业,减轻重污染天气危害。

5.3.3.3 强制性应对措施

工业污染应对措施。①按照重污染天气应急减排清单I级应急响应减排措施和比例要求执行,企业实施停产或停部分生产线的限产方式实现减排;市指挥部根据派出工作组赴现场指导应急响应工作,及时协调预警地区周边本市内相邻县(区)人民政府确定限产、停产企业名单,并要求严格落实I级应急响应减排措施。②有关地区人民政府对列入名单的企业实施Ⅰ级响应强制应对措施主要包括暂停以下生产设施运行:水泥企业炉窑、粉磨站,有色冶炼窑炉,未规范除尘、脱硫、脱硝的锅炉(窑炉),其他排放强度大的企业锅炉(窑炉),以及中心城区及工业园区、工业集中区内20吨以下燃煤锅炉等,减少主要污染物排放量。③在满足我市用电需求调度平衡的前提下,停用已发布预警地区范围内装机容量30万千瓦及以下燃煤发电机组(热电联供机组除供热负荷外不得有发电负荷),由其他地区加大发电负荷保障供电需要。④重点行业企业参照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》执行,按照“一厂一策”要求,采取降低生产负荷、停产、加强污染治理、大宗物料错峰运输等措施,减少大气污染物排放量。

移动源应对措施。①在落实Ⅱ级应急响应措施的基础上,增加公共交通运力,保障民众出行。党政机关和企事业单位公务车停驶30%。②除城市运行保障车辆和执行任务特种车辆外,城市建成区内禁止国五及以下重型和中型柴油货车(含燃气)、三轮汽车、低速载货汽车和拖拉机上路行驶。加大重点路段重型柴油货车、高排放车辆尾气路检和专项执法检查。城市建成区内建筑垃圾、混凝土罐车、危险化学品(含剧毒化学品)、散装物料、煤、焦、渣、砂石和土方等运输车辆全天禁止上路行驶。引导过境大型柴油货车避开主城区行驶。③矿山(含煤矿)、洗煤厂、物流(除民生保障类)等涉及大宗原料和产品运输(日常车辆进出量超过10辆次)的单位应停止使用国五及以下重型载货汽车(含燃气)进行运输(特种车辆、危化品车辆等除外)。涉及大宗原材料及产品运输的重点用车企业,应制定错峰运输方案。④施工工地、工业企业厂区和工业园区内停止使用国三及以下非道路移动机械,消防及应急抢险等设备除外。

防止扬尘措施。①全市所有矿山、砂石料场、石材厂、石粉砂加工厂、砂砖厂、粉体物料堆场(货场)等停止露天作业,场地内每天清扫冲洗作业不得少于3次;工业企业露天堆放的散装物料全部苫盖,没有苫盖条件的堆场,每天喷淋不得少于6次;机关部门、企事业单位停止室外建筑拆除、喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆、混凝土搅拌等作业。②未纳入豁免清单的施工工地(含企业内堆场)停止涉土、涉尘作业(包括停止土石方开挖、回填、场内倒运、掺拌石灰、混凝土剔凿、改造、建筑工程配套道路和管沟开挖等作业),禁止喷涂粉刷、护坡喷浆、建筑拆除、切割、打磨、焊接、混凝土搅拌等涉气作业(塔吊或地下施工等不受影响),物料堆放等场所完全覆盖。③已纳入豁免清单的工程、应急抢险施工等根据需要可继续作业,但应严格执行“七个百分百”和“七个到位”。④在常规作业基础上,对城市主次干道和易产生扬尘的城市外环道路,在日常道路保洁频次的基础上,增加道路机械化清扫(冲洗)、洒水等作业频次和范围(结冰期等特殊气象条件情况除外),洒水和机扫作业车辆出动率100%,洒水、清扫作业不低于6次/日,但应避开早、中、晚城市交通高峰期。加强交通工程施工和公路运输监督管理,采取有效措施防治公路扬尘污染,城市建成区外未安装密闭装置易产生遗撒的煤炭、渣土、砂石料等运输车辆应停止上路。

挥发性有机物控制措施。严格控制化工、工业涂装、印刷等行业挥发性有机物排放,降低装修喷涂和建筑粉刷活动,加强设备维护和检漏频次。加油站引导错峰加油、夜间卸油。

其他措施。加强餐饮油烟处理设施正常运行监管。加大对燃煤锅炉、施工场地、机动车排放、工业企业等重点大气污染源的执法检查频次。严格禁止在秸秆焚烧禁燃区内焚烧秸秆、树叶、树枝、垃圾等行为,加强烟花爆竹经营单位管理,禁止在烟花爆竹禁燃区内燃放烟花爆竹,禁止在露天烧烤(含腊制品熏制)禁止区内露天烧烤,对禁燃区外秸秆焚烧突出的重点乡(镇、街道)实施驻村监管等应急管控措施。

5.4 应急响应实施

重污染天气预警信息发布后,督导考核组重点检查重污染天气预警信息的发布和工业源、移动源、扬尘源等减排措施落实情况,各工业企业按照《六盘水市重污染天气工业源应急减排清单》和“一厂一策”实施方案采取相应应急减排措施。

市重污染天气应急办加强调度,收集、汇总、报送应急响应工作信息,加密专家会商频次,密切关注空气质量变化情况,加强重污染过程分析研判,及时向市指挥部提供空气质量预报信息,提出预警调整和解除建议。

5.5 信息公开

市委宣传部会同市生态环境局及时向社会公众发布对重污染天气监测预警和应急响应的信息、应急响应措施实施后的总结评估及空气质量信息,确保发布信息的准确性和权威性。

市重污染天气应急办负责重污染天气应急信息公开的指导协调,各市(特区、区)人民政府及六盘水高新区管委会负责当地重污染天气应急信息公开。

5.6 信息报告

启动重污染天气应急响应后,市重污染天气应急办及时将预警发布、调整、解除及应急响应等情况向市人民政府和省指挥部办公室报告。

应急响应期间,市气象局及时发布全市天气状况及变化趋势,各成员单位在每日10时将前一日应急措施落实情况报送市重污染天气应急办。市重污染天气应急办汇总后,每日向市人民政府和省指挥部办公室报告。

5.7 应急响应调整或终止

5.7.1 应急级别调整

应急响应期间,根据预警级别调整,及时提升或降低应急响应级别,提高应急响应的准确性、针对性。

5.7.2 应急响应终止

预警解除信息发布后,应急响应自动终止,市重污染天气应急办应通知各有关部门,完成应急处理情况的上报,并继续进行跟踪监测。

6 区域应急联动

加强与周边城市的协作,积极参与区域联合预警会商,共同做好重污染天气应对工作。市重污染天气应急办密切与周边城市沟通协调,加强区域空气质量监测、气象、污染源防治与排放监管、大气污染源清单和源解析、重污染天气应急减排清单、大气污染防治政策措施等信息共享;召开传输通道城市空气污染预报预警视频会商,做好区域性重污染天气预警研判,提前发布预警信息;收到省指挥部的区域联动预警提示信息后,及时通报并积极开展区域应急联动,加强区域联防联控,组织开展专项联合行动共同降低重污染天气的影响。重大活动期间,根据环境空气质量改善要求,采取相应的应急响应措施。

7 监督检查

7.1 应急监督检查

在应急期间与应急响应终止后的5日内,市指挥部督导考核组及时采取现场抽查和记录检查等方式,对企业“一厂一策”实施方案落实情况进行监督检查,对各市(特区、区)人民政府、六盘水高新区管委会和市有关部门履职情况实施督查,并将督导情况向市指挥部报送。重点对重污染天气情况下预警信息发布、机动车停驶限行、重点企业限产限排、停产停排、道路保洁、停止施工与拆迁、降低建筑喷涂和粉刷等各项措施的落实情况进行监督检查。

7.2 公众监督

各市(特区、区)、六盘水高新区应建立公众监督举报机制,制定奖惩制度,通过网络平台、热线电话等多种渠道,鼓励公众对企业停产限产、机动车限行等应急响应措施的落实情况进行监督。

8 总结评估

市指挥部各成员单位和有关企事业单位做好重污染天气应急过程记录,建立重污染天气应急档案。应急响应终止后,预警解除后3个工作日内,各市(特区、区)及六盘水高新区要将辖区重污染天气应对情况以书面形式报市重污染天气应急办。监测达到预警启动条件而未启动预警的市(特区、区)或者六盘水高新区应于1个工作日内报送书面报告。市重污染天气应急办组织对重污染天气应对工作进行总结评估,评估报告上报市指挥部,按程序适时修改完善应急预案。

预警应急响应终止后5日内,市重污染天气应急办将重污染天气应对评估报告以书面形式报省生态环境厅,总结评估重污染天气发生及预警发布、应急响应情况、采取的措施、取得的成绩、存在的问题、污染物应急减排情况等,并针对存在的突出问题提出改进措施。

9 应急保障

9.1 组织保障

市指挥部负责统一领导、指挥全市重污染天气应急处置工作。各市(特区、区)及六盘水高新区结合本地实际,完善本辖区重污染天气应急处置工作体系,明确部门职责,实现协同联动,统筹做好重污染天气预测、预警、应急响应、总结评估等工作,妥善应对重污染天气。

市重污染天气应急办组织有关成员单位及人员加强重污染天气应急管理、监测预警、医护等应急队伍建设,建立健全重污染天气应急专家库,提高重污染天气预警、组织、协调、实施和监管能力,确保在重污染天气预警期间,能迅速参与并完成各项应急响应工作。

市、县两级生态环境、气象部门要加强专业技术人员的日常培训,有效应对重污染天气应急响应工作。

9.2 经费保障

市、县两级财政部门要统筹安排专项资金,保障重污染应急预案规划、编制、审批、监测、预警、发布、公布、演练、宣传教育、培训等工作经费,为做好重污染天气应对工作提供财力保障。

9.3 物资保障

各市(特区、区)人民政府、六盘水高新区管委会及市有关部门要制定应急响应期间应急仪器、车辆、人员防护装备调配计划,明确各项应急物资的储备维护主体、种类与数量。各有关部门应根据各自职能分工,配备种类齐全、数量充足的应急仪器、车辆和人员防护器材等硬件装备,并进行日常管理和维护保养,确保重污染天气应对工作顺利开展。

9.4 监测预警能力保障

市、县两级生态环境部门、气象部门优化环境空气质量、气象监测网络,科学布设监测点位,研究建立针对重污染天气应对的事前研判、事中跟踪、事后评估的技术体系,完善预测会商研判机制,提高空气质量72小时预测准确率,尤其是重污染天气过程的预测准确率,确保污染过程不漏报。组织对重污染天气成因、应对措施落实情况及减排效果进行分析评估。

9.5 通信与信息保障

各市(特区、区)人民政府、六盘水高新区管委会及市有关部门应完善重污染天气应急值守制度,健全应急人员通信信息库,各成员单位明确1名重污染天气应急负责人和联络员,保持24小时通信畅通,保证应急信息和指令的及时有效传达。市生态环境局和市气象局建立信息共享渠道,保证数据快速、及时传递。

市委宣传部负责全市预警信息应急宣传,组织有关单位及媒体依据应急预案开展重污染天气预警的发布、响应、解除等信息宣传,方便公众及时了解重污染天气情况及有关应急措施,引导公众支持参与改善空气质量的行动。

9.6 医疗卫生保障

全市各级卫生健康部门要加强有关医疗物资储存与应急调配机制建设,建立健全重污染天气所致突发事件卫生应急专家库,开展重污染天气所致有关疾病医疗卫生防护及救治工作。按本预案要求,以易感人群为重点,加强重污染天气健康防护常识宣教,在应急状态下增设有关疾病急(门)诊,增加医护人员,实行24小时值班制度,做好患者诊治工作。以易感人群为重点,加强重污染天气健康防护常识宣传。

9.7 安全保障

启动重污染天气预警后,生态环境部门要及时书面通知同级应急管理部门。工业企业管控措施需要应急管理部门审批的,经批准后方可实施。生产经营单位应急响应期间,市级应急管理和生态环境部门要加强沟通协调,依法确定限产停产企业安全风险等级,对风险较大的企业,要指导县级应急管理和生态环境部门派出专家及监管人员到现场,按照各自职责开展风险辨识,全面排查隐患,确保生产经营单位应急响应期间安全稳定,避免发生生产安全事故和环境污染事件。在重污染天气应对过程中,企业应在应急响应启动、终止时,严格落实安全生产有关要求,确保应急响应全过程符合安全生产操作规程并有序实施。

10 预案管理

10.1 预案编制

各市(特区、区)人民政府、六盘水高新区管委会根据本预案修订完善本辖区内的重污染天气应急预案。县级预案重点在于措施落实,明确接警、发布预警、启动响应、信息上报、督导检查等流程,以及辖区内各污染源管控情况和应急减排措施。

企业“一厂一策”实施方案须满足应急减排措施对企业的管控要求,包含企业基本情况、主要生产工艺流程、主要涉气产排污环节及污染物排放情况(含重型运输车辆及非道路移动机械),并载明不同预警级别下的应急减排措施,明确具体停产的生产线、工艺环节和各类减排措施的关键性指标(如天然气用量、用电量等),细化具体减排工序责任人及联系方式。

10.2 预案管理与修订

本预案由市重污染天气应急办(市生态环境局)负责解释。当本预案所依据的法律法规、规章、标准等发生重大变化,或国家、省出台严于本文件的规定,或市指挥部及其职责发生重要调整,或在应急响应工作实际中发现重大问题等情况时,及时进行修订,报市人民政府审定后印发,并报省生态环境厅备案。

各市(特区、区)人民政府、六盘水高新区管委会的《重污染天气应急预案》向市重污染天气应急办(市生态环境局)备案。

10.3 预案宣传

全市各级各部门充分利用互联网、电视、广播、报刊等新闻媒体及网络,加强预案及重污染天气应急法律法规和预防、避险、自救、互救常识的宣传,及时、准确发布重污染天气事件有关信息,提高公众防范自救能力,正确引导舆论。

10.4 预案培训

各市(特区、区)、六盘水高新区应建立健全重污染天气应急预案培训制度,根据应急预案职责分工,制定培训计划。有关部门、企事业单位应严格按照培训计划开展技术培训,确保应急预案启动后各项工作全面落实。

10.5 预案演练

市、县两级人民政府应编制预案演练方案,演练方案中应明确演练目的、方式、参与人员、内容、规则以及场景等,及时组织重污染天气应对演练,重点检验重污染天气应急指挥组织机构、预警信息发布、应急响应措施落实、监督检查执行等。演练后应及时进行总结评估,提出有关程序、措施的改进建议。

10.6 预案实施

本预案自2025年5月17日起实施,《六盘水市生态环境保护委员会办公室关于印发〈六盘水市水污染突发环境事件应急预案〉等4个专项应急预案的通知》(六盘水环委办通〔2023〕5号)不再执行。

附件:1.六盘水市重污染天气应急预案体系

2.六盘水市重污染天气应急组织架构图

3.六盘水市重污染天气应对处置流程图

4.六盘水市重污染天气应急指挥部成员单位职责分工

附件4

六盘水市重污染天气应急指挥部成员单位职责分工

|

序号 |

成员单位 |

职责分工 |

|

1 |

市委网信办 |

负责重污染天气有关网络舆情监测预警处置和舆论引导,指导生态环境、气象等部门做好相关网络舆情监测、研判、分析和处置。 |

|

2 |

市委宣传部 |

1.负责指导重污染天气信息发布和新闻报道等工作,正确引导舆论。 2.负责及时提醒公众采取健康防护措施,倡导社会各界自觉采取污染减排行动。 3.负责会同市生态环境局、市应急局组织、协调重污染天气事件应急处置的新闻发布工作。 |

|

3 |

市生态环境局 |

1.承担市指挥部办公室职责,负责重污染天气应对工作统筹协调。 2.负责区域环境空气质量监测,会同市气象局开展重污染天气预警,完善监测预警体系。 3.牵头修订市重污染天气应急预案,指导和督促各市(特、区)及六盘水高新区制(修)订重污染天气应急方案。 4.负责实施应急减排清单式管理,落实污染物减排措施,并对重污染天气应急响应期间相关措施落实情况开展监督检查;负责重点行业绩效分级管控,指导重点工业企业结合生产特点制定应急减排措施,确保在安全生产前提下完成停限产等措施。 5.负责持续开展源解析、大气污染源排放清单和重污染天气应急减排清单动态更新。 6.配合相关行业管理牵头部门指导分管行业企业制定“一厂一策”实施方案。会同交通运输部门加强对机动车维修业废气治理设施运行情况的监管。 7.会同商务部门、交通运输部门、应急部门加强对储油储气库、加油加气站和油罐车、气罐车等油气回收设施运行情况的监管。 8.会同交通运输、住房城乡建设、农业农村、水务等部门加强对非道路移动机械的监管,配合住建部门开展建筑施工工地、城市道路扬尘控制和施工工地工程机械管控的监督检查。会同公安部门加强对高排放车辆的监督检查。 9.负责指导、督促、检查各市(特、区)及六盘水高新区重污染天气期间农作物秸秆露天禁烧的相关控制措施。 |

|

4 |

市应急局 |

1.依法统筹做好重污染应急响应期间本部门管辖范围内安全监管。 2.配合做好重污染天气的应急响应的相关工作。 3.管控禁放区内烟花爆竹零售经营单位,配合市公安局指导和督促各地实施禁燃区内禁止燃放烟花爆竹措施。 4.督促储油库落实油品装卸污染防治要求。 |

|

5 |

市气象局 |

1.负责全市大气环境气象条件监测、预报工作,及时针对重污染天气提供气象预报信息,与生态环境等部门联合开展环境空气质量预报、预警会商与发布。 2.开展典型空气污染气象条件分析,总结凝练预报指标,完善空气污染气象条件预报方法。 3.组织指导各市(特区、区)适时开展人工影响天气作业。 |

|

6 |

市能源局 |

1.负责组织指导分管行业企业制定和落实“一厂一策”实施方案。协调预警或应急状态下的能源保障工作。 2.负责配合生态环境部门完成电力行业重点排污企业在重污染天气下的限产限排工作。 |

|

7 |

市工业和信息化局 |

1.负责指导水泥等非电力行业重点排污企业实施工业能源节约和资源综合利用,引导企业实行自愿性清洁生产。 2.负责配合生态环境部门制定并更新工业企业应急减排清单。 3.督导水泥生产企业落实错峰生产计划。 4.负责指导和督促各市(特区、区)、六盘水高新区落实露天矿山机械重污染天气应急措施。 5.督促非煤矿山在应急响应期间落实污染减排措施。 |

|

8 |

市教育局 |

1.负责组织制定中小学校和幼儿园重污染天气期间停止户外活动和停课等方案并组织落实。 2.指导和督促各市(特区、区)及六盘水高新区落实中小学校和幼儿园重污染天气响应期间健康防护工作,并对落实情况开展监督检查。 3.组织指导高校、中小学校、幼儿园开展重污染天气学生健康防护知识宣传教育和应急演练。 |

|

9 |

市公安局 |

1.会同应急部门指导和督促各市(特区、区)及六盘水高新区实施禁燃区内禁止燃放烟花爆竹的管控措施,并对相关措施落实情况开展监督检查。 2.负责制定重污染天气应急响应期间重型运输车辆管控措施,依法查处黑烟车、排放不达标车辆上路行驶等违法行为,引导柴油货车绕城行驶。 3.依法查处中心城区机动车载物行驶时遗洒、飘散载运物的违法行为。 |

|

10 |

市商务局 |

1.负责牵头落实全市成品油市场监管工作,维护成品油市场经营秩序,牵头开展成品油市场经营秩序和黑加油站(点)整治工作。 2.督促加油站、机动车报废拆解回收企业落实应急减排措施;督促加油站落实油品装卸污染防治要求。 |

|

11 |

市财政局 |

按照分级负担原则,保障环境空气质量预警、重污染天气应急所需资金,并加强预算绩效管理,监督、检查应急资金的使用。 |

|

12 |

市住房城乡建设局(市城市综合执法局) |

1.负责在不同预警等级时指导各市(特区、区)、六盘水高新区住建部门严格落实房屋建筑施工单位扬尘污染控制措施,检查房屋建筑施工工地土石方作业、建筑拆除、喷涂粉刷、护坡喷浆等工序停工情况。 2.负责组织落实城市道路清扫保洁、备案渣土车运输遗撒整治、城市建成区内违规露天焚烧整治、露天占道烧烤油烟整治等。 3.配合生态环境部门开展施工现场非道路移动机械排放污染防治的监督管理工作。 4.督促指导各地强化城市建成区内生活垃圾、建筑渣土等运输车辆抛洒滴漏问题的监管。 5.加强城镇居民燃气用气和集中供热保障。 |

|

13 |

市交通运输局 |

1.负责督促公路施工和养护单位落实扬尘污染控制措施,组织重污染天气期间公共交通运力应急保障。 2.会同相关部门对大宗物料运输物流企业错峰运输和机动车维修业减排落实情况开展监督检查。 3.配合生态环境部门开展机动车维修废气治理设施运行情况、非道路移动机械排放污染防治的监督管理工作。 |

|

14 |

市卫生健康局 |

1.负责对各市(特区、区)、六盘水高新区卫生健康部门在重污染天气下的职责落实情况进行督导检查。 2.及时监测、处置重污染天气引发的突发公共卫生事件,明确重污染天气时对呼吸系统、心脑血管疾病诊疗保障的具体措施。 3.开展涉及大气重污染防病知识宣传,监测与重污染天气有关的异常发病情况。 4.组织医疗机构做好医疗救治工作,提高医疗机构的应急能力。 |

|

15 |

市机关事务服务中心 |

负责组织制定重污染天气期间公务用车停驶方案,并督促落实。 |

|

16 |

市农业农村局 |

1.指导和督促各市(特区、区)、六盘水高新区落实农业重污染天气应急措施,督促相关涉农企业落实重污染天气应急减排措施。 2.配合生态环境部门开展非道路移动机械排放污染防治的监督管理工作。 3.指导各市(特区、区)制定秸秆综合利用专项实施方案,加强农作物秸秆综合利用。负责“疏堵结合”开展禁燃区内秸秆焚烧管控,科学指导好属地政府在秸秆禁燃区外稳妥开展病虫害秸秆烧除工作。 |

|

17 |

市市场监管局 |

1.负责监督指导各地市场监管部门规范食品经营(餐饮服务)许可、小餐饮登记申请的审查管理,督促餐饮服务单位正常安装、使用油烟净化设施。 2.依法查处生产、销售不合格成品油及不符合质量标准的洗精煤、焦炭、煤焦油等产品质量违法行为。 3.负责加快推进县级及以上城市建成区关停10吨以下燃煤工业锅炉,减少主要污染物排放量。 |

|

18 |

市大数据发展管理局 |

1.负责督导、协调电信运营企业提供应急通信保障。 2.根据相关规定,督导、协调电信运营企业向公众发布响应等级的预警、响应信息。 |

|

19 |

市林业局 |

1.结合森林草原禁火工作,负责牵头开展野外生产性用火集中时段审批烧除管理;在农作物秸秆禁燃区外,根据气象和污染物扩散条件,严密组织实施集中烧除工作。 2.负责督导各地依法保护受污染威胁栖息地及生境的陆生野生动植物资源。 |

|

20 |

市自然资源局 |

负责落实政府储备土地的控尘措施,加强对土地整治项目涉及地块扬尘污染防治监督。 |

![]()

扫一扫在手机打开当前页面

贵公网安备 52020102520232

贵公网安备 52020102520232